“新对话”专栏 | 拉尔斯·莱勒普和古纳·哈特曼谈“城市化”之内情

编者按:

从人类的物理身体,再到环境、社会政治行为,其中大量的证据都表明我们具有高度的相互关联性。基于此,如果要应对世界上日益增长的挑战,我们别无选择,必须拓宽我们的方法和路径。

“新对话”强调突破常规的思维,而这种思维对于找到系统性、长期性的解决方案必不可少。对设计进行重新定向,专注其结果,模糊所有泾渭分明的类别划分,例如我们习以为常的分类:农业、建筑业、能源、健康、工业、土地利用、政策制定、资源消耗、运输、废弃物,等等这些。

“新对话”专栏由《城市 环境 设计》(UED)杂志内容主编孙宁卿和古纳·哈特曼博士联合发起,独家授权《城市 环境 设计》(UED)杂志新媒体作为汉语内容首发平台。

“新对话”专栏将重点关注“城市化、健康和环境”。

对话嘉宾

古纳·哈特曼

Dr. Gunnar Hartmann

古纳·哈特曼博士拥有多重身份:建筑师、学者、教授,他是位于柏林的“新对话”机构(New Dialogues)的负责人,专注综合城市设计及研究。他曾任教明尼苏达大学(the University of Minnesota)建筑学院、瑞士库尔建筑学院(the Chur Institute of Architecture)和德国德绍建筑学院(the Dessau Institute of Architecture)客座教授。他也是洪堡大学历史与文化理论方向的文化科学博士。

拉尔斯·莱勒普

Prof. Lars Lerup

拉尔斯·莱勒普教授是一名设计师、作家和建筑学教授。他是莱斯大学建筑学院的荣誉院长(1993-2009年期间担任院长)、加州大学伯克利分校的荣誉教授。此前,他在加州大学伯克利分校任教多年。他的工作聚焦于当代美国大都市中自然与文化的交汇,尤其关注休斯敦(Houston)。国内的读者可能对拉尔斯·莱勒普比较陌生,国外大师谈话录系列丛书中的《路易斯·康与学生的对话》英文版(由莱斯大学建筑学院和普林斯顿联合出版)中即包含有他的文章。另外,拉尔斯·莱勒普著有《城市之后》(After the City)一书(MIT出版社出版)

本篇呈现的是古纳·哈特曼博士与拉尔斯.莱勒普教授围绕城乡二元差距、城市主义等主题的对话。

以下为正文

古纳·哈特曼:“在21世纪,绝大多数的人口增长都源于城市化进程中城市居民数量的增加。”当然了,根据数据统计,这句话需要被重新解读。在表面上的单向增长背后,实际上是我们过去常说的农村和城市之间的人口流动的复杂变化。常用的城乡二元制度(或分类)已经不再适应当前的社会发展,很难指导我们现在的工作了,取而代之应重点关注城市化进程本身。

拉尔斯·莱勒普:统计数据表明,城乡居民之间存在着明显的差异,从乡村来到城市,在很多方面的变化都是惊人的、跨越性的。然而,一个刚来到高度城市化城市的新人,确实是需要数年时间才能充分利用这座城市丰富的资源(这里不只是自然资源——译者注)。

因此,用“正在经历城市化的居民(urbanizing dweller,后文简称‘城市化居民’)”来形容他们,可能更准确——对于我们大多数人来说,这个过程可能会持续一生之久。

旧想法仍挥之不去。一方面,我们认为城市的构成应包括一系列步行可达的基础设施,如政府机构、司法机关、文化中心等,共同为居民提供必要的服务,城市被看作是一个有控制力的、由很多分散而独立运作的物体构成的“物体”。另一方面是,在言语当中,“城市”这个词从它原本的意思中独立出来,具有了更广泛而多样的含义,具体来说,所有位于城市范围内的城市化过程,均可统称为“城市”,然而,城市的一小部分在个人视角中也可被视为“城市”。

▲作为“集合物”的、不再容纳巨型形状的当代大都市:东京一角摄影 ©Yodalica

与此同时,(实体上的、物理上的)城市化进程已经发展到这样的程度,即(城市的组成是)“分散而独立运作的物体”这种观点也不再站得住脚,取而代之的是城市被视为一个集合物(集成物、聚集体,即Assemblage)。其结构由更小的单元组成,其中的一些是很具体的——一个独户住宅、一辆车、一个公园,等等(摘自Lars Lerup《One Million Acres & No Zoning》,伦敦AA出版社 2011年出版)。

新的对于“城市”的理解中,这样的可动作的“机器”形成了一个更大的集合体,形成了城市。城乡之间的简便划分,已经分崩瓦解。

因为中心不再容纳巨型形状(Megashapes),高速公路(在感知上——译者注)已经变成了导航系统。对于司机而言,全球定位系统(Geographical Position System,GPS)替代了城市的物理形态。对于乘客个人而言,原本独立的城市已变成为围绕单次行程展开的线性结构。与此同时,整日在海地与发达的多米尼加之间跨国通勤的外来务工人员,不仅是“最后的行人”,又是体验步行细节的城市居民。

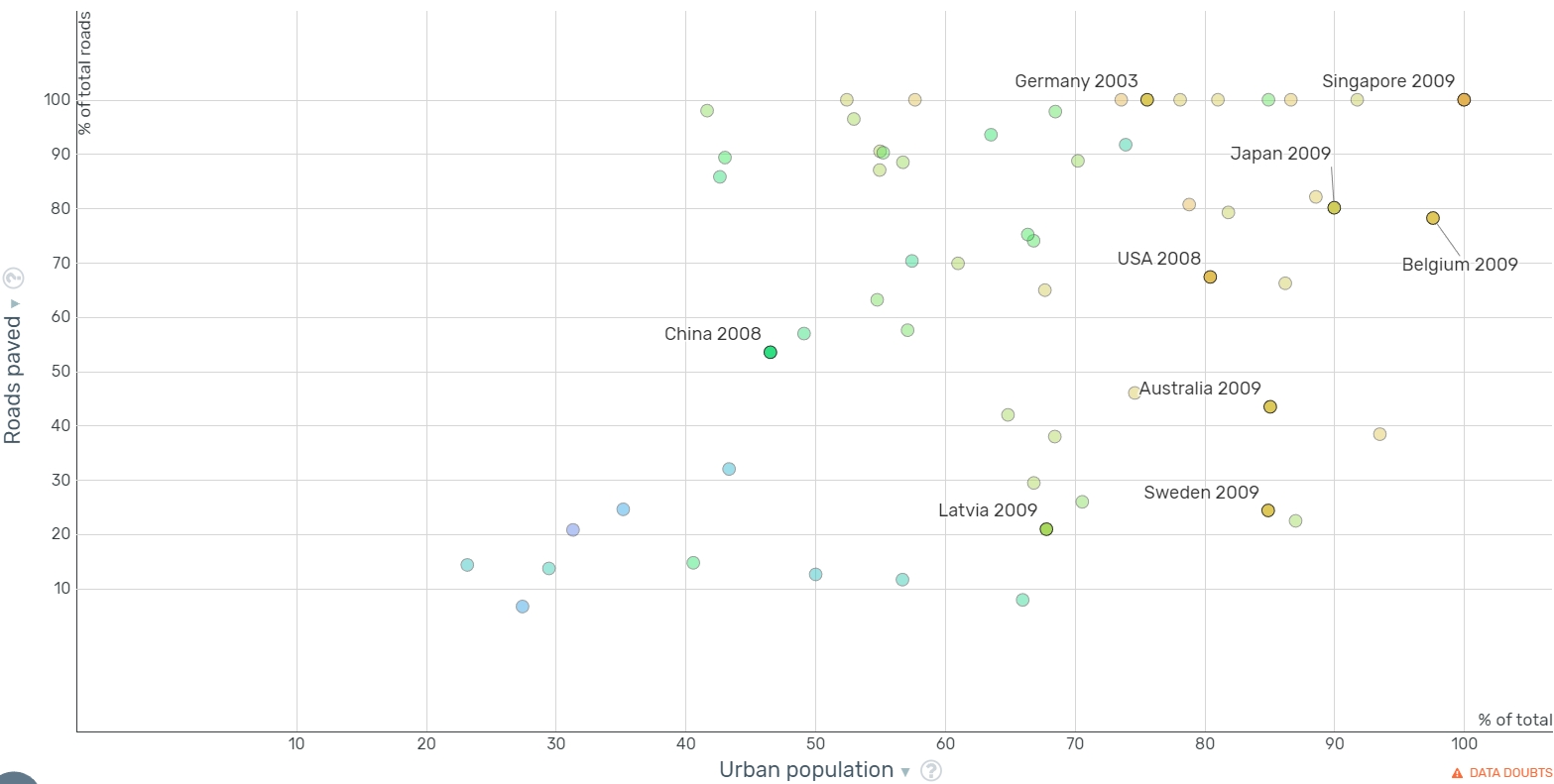

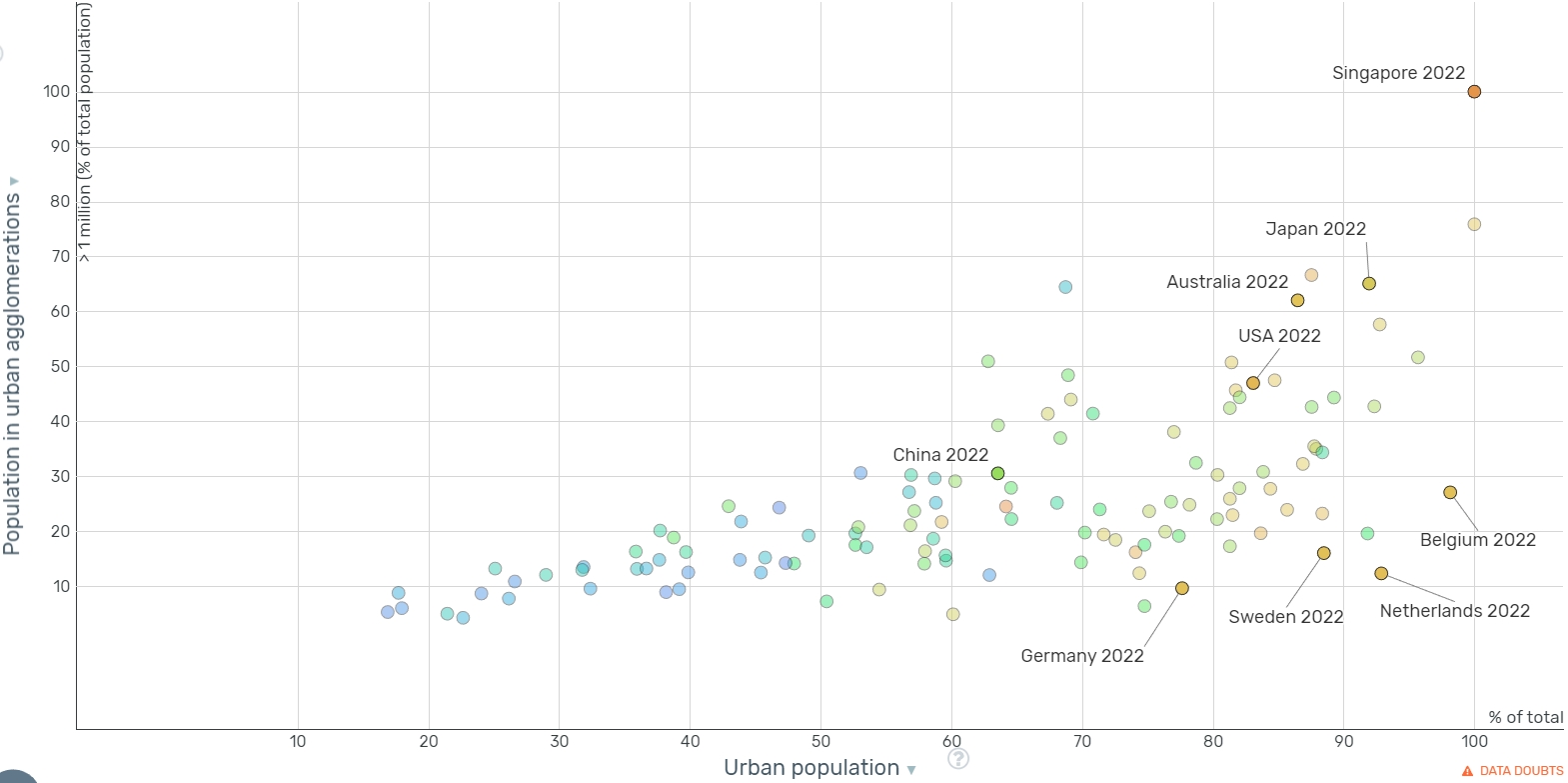

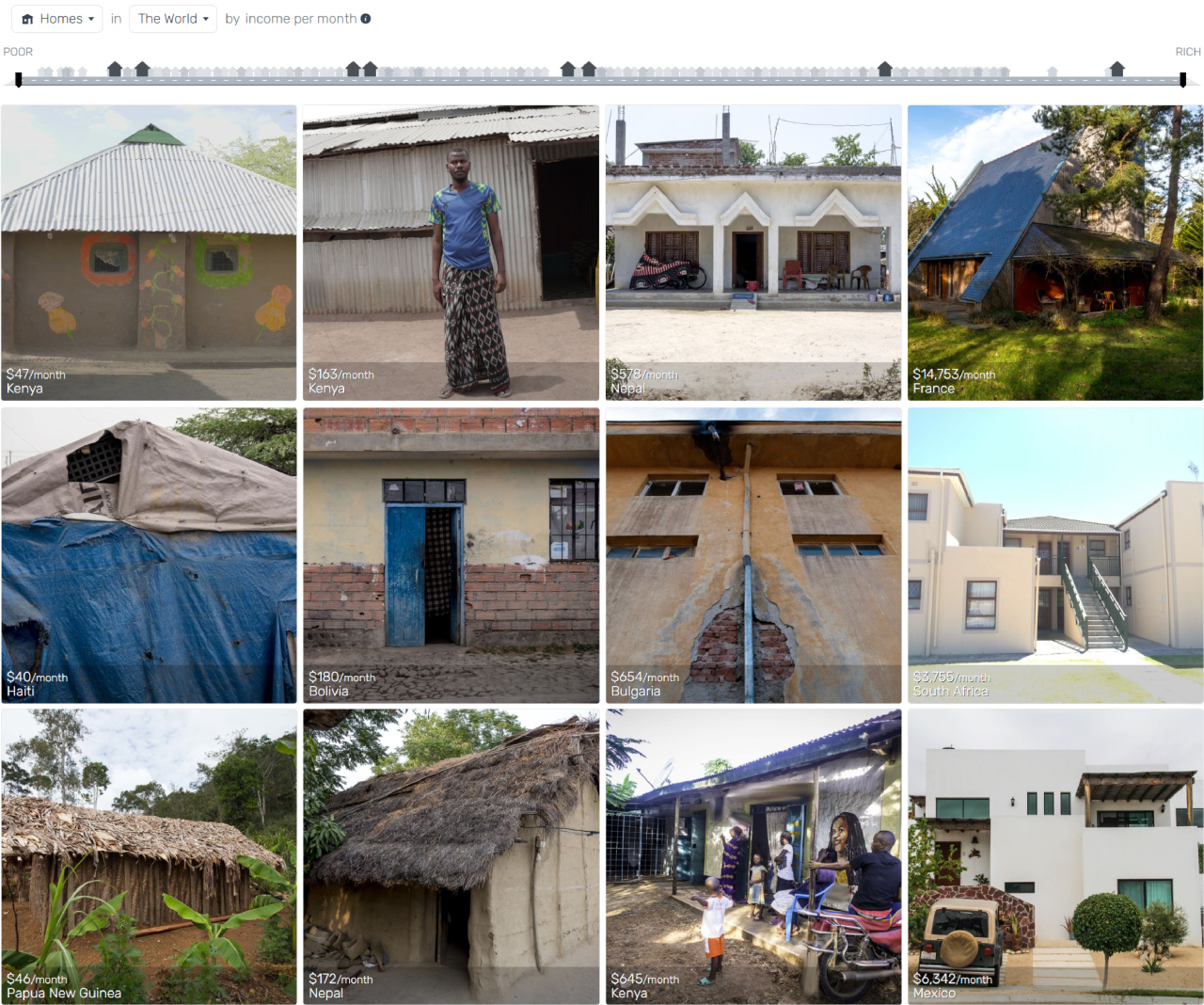

▲编者补充:即使在当前这个人口高度“城市化”的时代当中,无论是基础设施发展程度,还是人口在超大都市多聚集密度等指标,都反映了“城市化”情况内部的差异特征 ©gapminder

古纳·哈特曼:另一个证明城市是这种复杂的集合体的明证是,近期在疫情流行期间,印度大量的外出务工人员大规模返乡,这种现象进一步彰显了城市在工作生活中作为复杂集合的本质。新冠肺炎的蔓延揭示了以前潜伏的问题:外来务工人员,以及新进城的居民,依然通过家庭纽带与城市化程度相对较低的地区保持联系,在某些情况下,他们的子女留在家中,由祖父母负责照看。这些务工人员的一部分收入会汇回故乡,然而当他们生病或没法工作时(如在疫情期间),则被迫返回家乡。

德国社会学对城市化进程进行了更细致地划分,分为两个部分:城镇化(citification,德语Verstädterung)与城市化(urbanization,德语Urbanisierung)。

(译者注:citification其实通常也译为“城市化”,因它也是指定居点的结构或人口情况的变化。但在本文中混合出现,因此我们把citification译为“城镇化”以示区别)。

城镇化(citification,Verstädterung)是指居住及人口结构的变化,它描述了一个发展趋势,即城市人口比重急剧上升,乡村人口比重则相应下降。因此,城镇化进程引发了人口分布和居住模式的转变。

城市化(urbanization,Urbanisierung)象征着文化及生活方式的巨大变革,这些变革促生了人的个性化,同时也使人与社区的紧密联系逐渐削弱。换言之,在农村生活的人同样可以接受城市的(urban)生活方式。然而城镇化是一个定量术语,而城市化是一个定性术语。在数据收集的可能性方面,定量视角受到广泛关注,因此成为讨论的焦点。

(译者注:事实上我们在现代汉语语境中常用的“城市化”如果仅就统计习惯而言,实际上更对应为citification,也就是德语Verstädterung)

▲乌兰巴托城区中的“游牧”元素 ©Reuters/Carlos Barria/File photo

利用你之前所作的城市居民(city dweller)和城市化居民(urbanizing dweller)之间的语义区别,我们是否可以说城市居民依赖城市以获得对劳动力市场和各种服务的接触,而城市居民的城市代表了经济和文化生产的场所?那么,对于城市化居民而言,他们所获得的资源又是怎样的?

拉尔斯·莱勒普:城市资源利用的核心在于使用权。在高度城市化的地区,高收入群体享有“完全的使用权”。然而,即便他们生活在相似的富足的环境中,低收入群体却可能几乎没有机会得到使用权。故而,城市化作为一个动词,具有相对性。城镇化的实质是我们皆为城市居民,然而由于获取城市资源的难易程度不同,城镇化实际上是对可供利用的基础设施——如住房、互联网速度、各种就业机会等方面——的描述。而谁来使用这些资源,则是另一个层面的问题。

城市高收入群体能够充分使用城镇化的好处,然而,洛杉矶人行道边帐篷中的无家可归者、住在垃圾桶后的印度德里酒店的清洁工,都生活在城市的阴影之中,与城市资源相隔甚远,他们在城市的灰色地带挣扎。居住环境与城市化水平总是存在一定的脱节。亚马逊地区的森林砍伐现象反映出重度城市化的现实,而砍伐工人仅仅是机器上的一个齿轮,他们的生存条件可能较之被砍伐的森林中的物种更为恶劣。太阳之下无新鲜事。

▲雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir)于1876年所绘《煎饼磨坊的舞会》(Bal du moulin de la Galette)

▲无家可归者的帐篷营,拍摄于亚利桑那州凤凰城靠近西麦迪逊街 ©摄影:Thayne Tuason

在多米尼加共和国,我们遇见的最后一位步行者,他每日穿梭于两种城市化水平之间,把劳动积累的财富逐渐从一个地区转移到另一个地区,这一过程实质上便是城市化的体现。这不仅仅是经济上的迁移,更是技能、理解力与视野的传递。

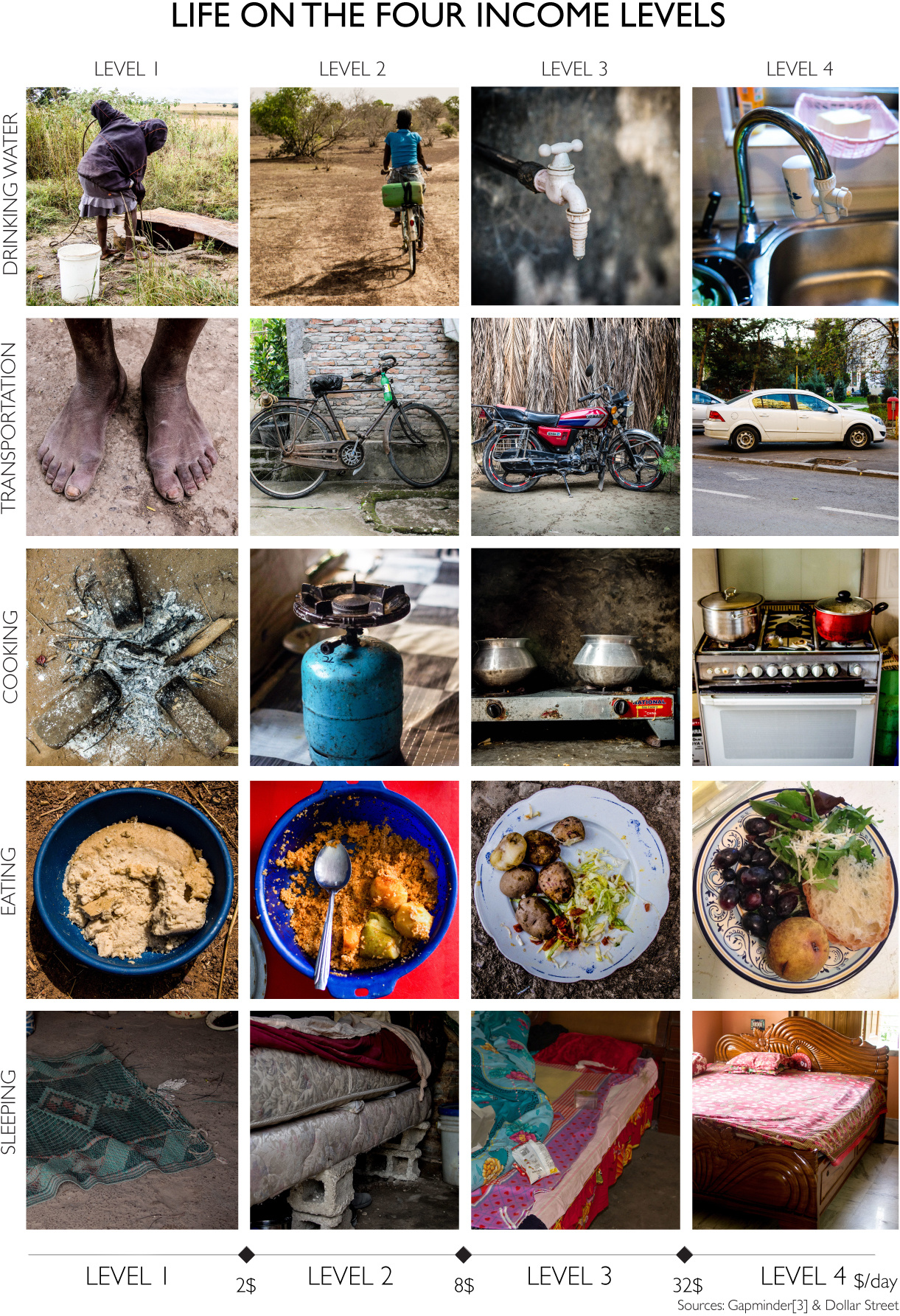

古纳·哈特曼:我们习惯于对事物进行区分,例如,把城市(urban)和农村(rural)区分开来。一旦我们这样做了,我们就会把它们看作是截然不同的。已故的汉斯·罗斯林(Hans Rosling)指出,我们有着对于划分差距的根深蒂固的本能。他反对将世界划分为发展中国家和发达国家这种所谓的“巨大误解”,他提倡从四个收入层次的角度来看待发展中国家。在此,我提出将罗斯林的四个层次构想转化为一种工具,以捕捉城市化现象,超越陈旧的二元思维。

▲汉斯·罗斯林创立的gapminder上的形态框架中所展示的四种收入水平的人类所居住的不同条件(按照竖列划分) ©gapminder

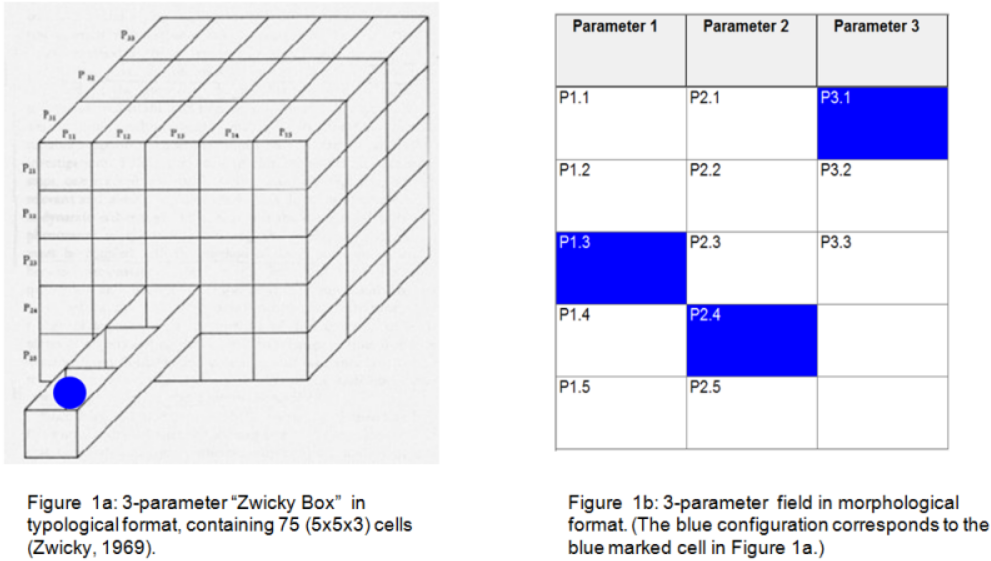

拉尔斯·莱勒普:在第二次世界大战期间,瑞士籍天文学家弗里茨·兹威基(Fritz Zwicky)在火箭系统研究过程中,创新性地运用了形态框架(morphological box)作为设计工具,取得了显著成效。

▲兹威基的三维形态框架工具示意图 ©Swedish Morphological Society

罗斯林针对四种收入水平构建的框架具有启发性,经验法则因此在深度和广度上得到了极大拓展。

例如,看饮用水这一项,如果水资源的获取方式是从井中提取而非输送,那么第四级的瓶装水突然普及,就可能导致人们回归用桶从井里取水的模式。图像和附注的使用,显示了思维形态的多样性。第一级中用来打水的塑料桶展示了,一个复杂的机械产品是如何沿着城市化的阶梯逐步发展到最后一级的。

▲四种收入水平的人类的日常生活一览 ©gapminder

这反过来说明了某种形式的城市化是如何全球化的。然而,以明确的资源组合来解读城市化也是有必要的。一桶水难以代表整座城市。我们将Gap Minder的启发性框架视为一种实用工具,在综合性对话(Integrative Conversation)中,它也可被视为一个集结点,此处各类职业与兴趣皆有一扇窗口,一个融入对话的途径。

参考资料 Reference

/

1.World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019).

2.Lars Lerup, One Million Acres & No Zoning (London: AA Publications, 2011).

3.Häußermann, Läpple, Siebel (2008). Stadtpolitik. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.

4.Rosling, Hans (2018). Factfulness. Flatiron Books, New York, N.Y.

/

撰文 | 古纳·哈特曼、拉尔斯·莱勒普

翻译 | 孙宁卿、王艺澍

视觉、图解(部分) | 孙宁卿、王艺澍

编辑 | 熊凯